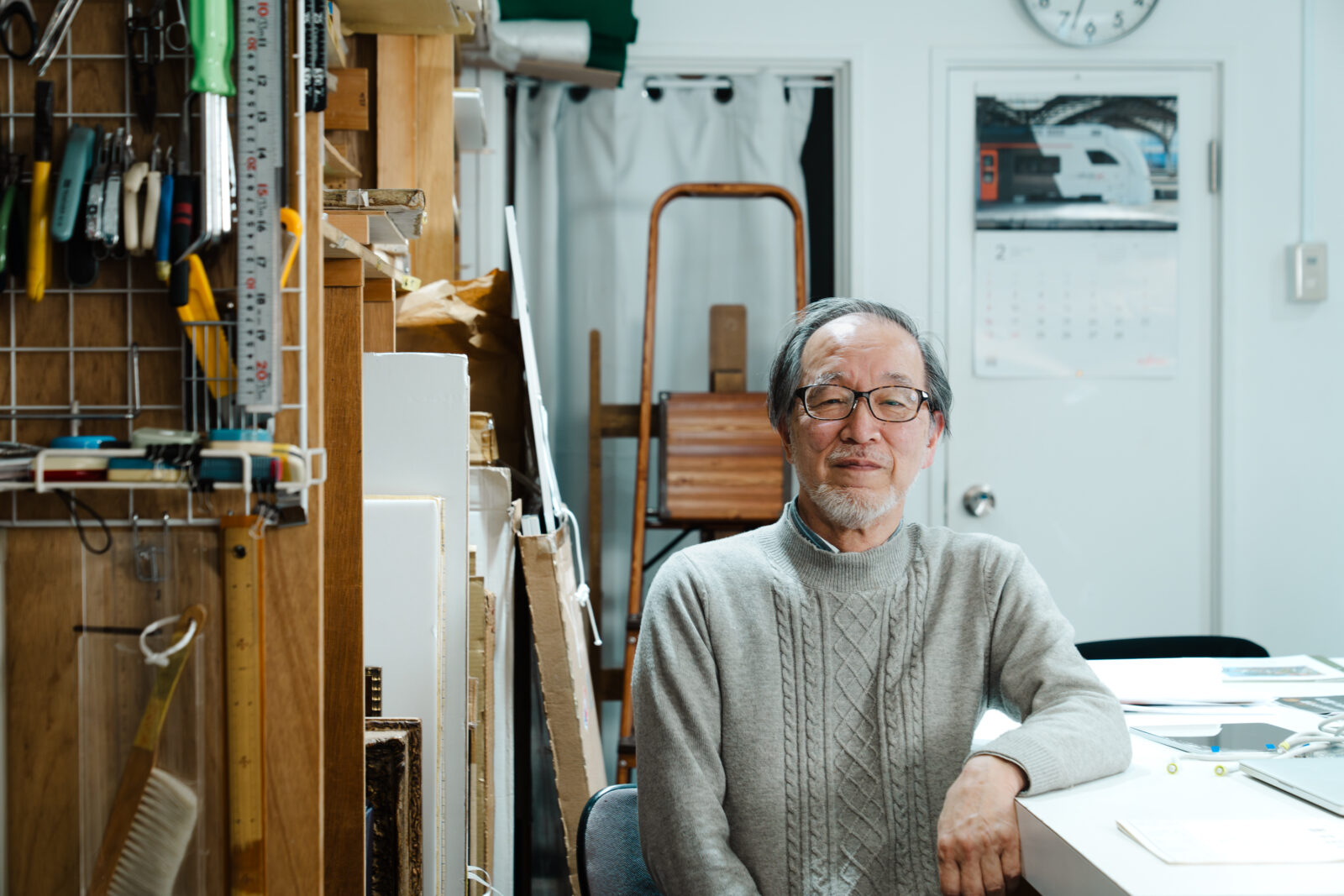

絵画や美術品の修復や保存といった活動を行う「特定非営利活動法人美術保存修復センター横浜(以下、美術保存修復センター横浜)」。その代表理事を務めるのが、今回お話を伺った大西章夫(おおにし・あきお)さんだ。これまであまり知られることのなかった、美術品の修復や保存という仕事の詳細や、大西さんがこの仕事をすることになった経緯、次世代につなげるためのさまざまな取り組みなどについて語っていただいた。

美術修復との思わぬ出会い

精密機器メーカーに勤めていた大西さんが、絵画修復の世界に出会ったのは、55歳の頃。もともと絵画の鑑賞は好きだったが、当時は美術にまつわる仕事をするとは考えもしていなかった。古道具屋で購入した屏風に金箔を貼りたいと思い、そのやり方を学ぼうと探し当てたのが、絵画修復士として活躍した青木亨起さんの「青木絵画修復工房」だった。「でも、じつはここの工房で教えていたのは、西洋画の額縁に金箔を貼る技法で、屏風に貼るやり方ではなかったんです(笑)」と語る大西さんだったが、それも何かの縁と額縁の教室に通い、その数ヶ月後には、隣の教室で行われていた絵画の修復についても学ぶことになった。

この教室の最大の特徴は、イタリアのフィレンツェにある工房での実地研修。絵画修復の本場であるヨーロッパで技術を直に学ぶことができるというものだ。大西さんもこの研修に参加。そして、勤めていた会社を定年後に「青木絵画修復工房」のスタッフとなり、本格的に絵画の修復と保存の仕事を手掛けることになった。

その後、「青木絵画修復工房」は2011年まで活動を続け、2011年には青木さんを代表理事として「美術保存修復センター横浜」になり、その後大西さんは代表理事に就任することとなった。2025年現在、大西さんとスタッフ約3名で、美術品の修復・保存活動が続けられている。

歴史的な美術品を修復する

美術保存修復センター横浜では、これまで数多くの美術品の修復や保存を手掛けてきた。その中で印象に残っている仕事のひとつとして、横浜市開港記念会館での修復作業を挙げてくれた。

「開港記念会館に飾られていた2枚の絵画は、壁に取り付けられた額縁のようなボックスの中に入っていました。絵自体はキャンバスに描かれた油彩画だったのですが、壁に貼り付けられた壁画だったことが開けてみて初めてわかった。そうなると取り外しての修復が出来ないので、展示されている場所に足場を組んで作業をすることになる。大変な作業になりましたが、途中で一般のお客さんにも公開して修復の工程を見てもらったり、修復についての話をする機会も設けさせてもらうことができたりしたのは良かったですね」

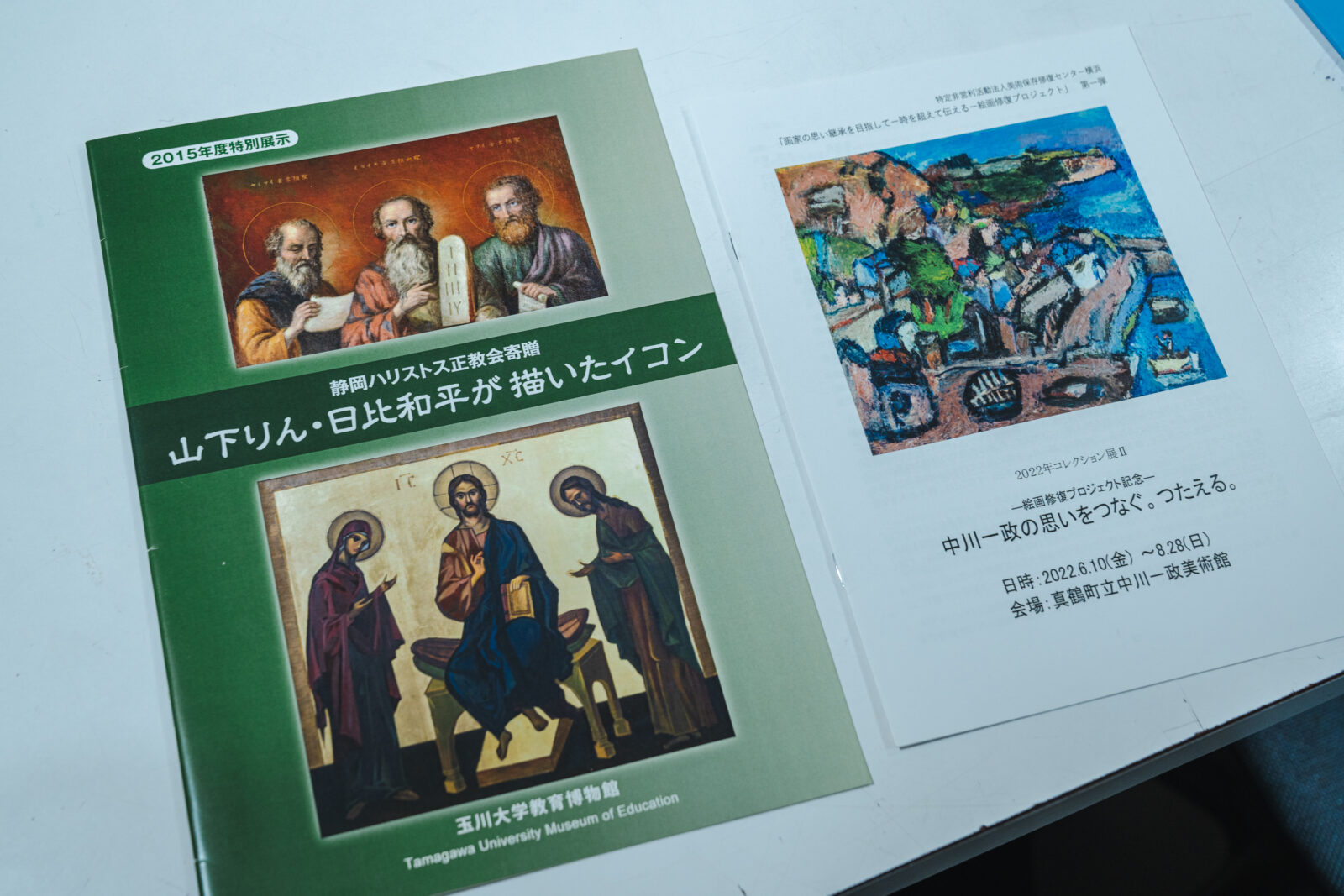

その他にも、横浜市立浦島小学校所有の「山下清ペン画」の修復や、静岡ハリストス正教会に飾られ、玉川大学教育博物館に寄贈された20点のイコン(聖像画)の修復、氷川丸の内装のデザインのために描かれたカラースキームの修復など、大小さまざまな仕事をいくつも手掛けてきている。

修復と保存にまつわるさまざまな取り組み

「美術保存修復センター横浜」は当初、横浜市内の別の場所で活動していたが、2024年10月にシンコービルに移ってきた。シンコービルのオーナーである泰有社の伊藤とは以前から縁があり、スペースは以前より手狭になったものの、駅から近いなどの好条件もあり、移転を決めた。

依頼されたものの修復や、修復の教室などはこのビル内で行われている。隔週の土曜日と日曜日には定期的に修復の教室が開催され、ゴールデンウィークや夏期の連休などを利用した、5日間短期集中の修復教室も開催されている。また、昨年からは、新たな取り組みとして、小学生を対象にした「こども体験教室」を始めたという。

「小さい子どもにも修復のことを知ってもらいたいと思ったんですね。難しい話はせずに、わかりやすいストーリーと、部分的に絵の具が欠けてしまった絵に色をぬってもらう修復体験で構成しています。今年からは中学生を対象にした修復教室も行う予定です」

絵画の修復というと、歴史を重ねた古い絵などを美しく蘇らせるというイメージを持っている方も多いと思うが、それだけではなく、一般の人が個人的に大切なものを修復していくことも大事な仕事なのだという。

「例えば、田舎に帰った時に、押し入れの中から祖父が大事にしていた古い絵が出てくるようなことってありますよね。それを保存していたのにはきっと理由がある。その気持ちを次の世代に伝えていくのも仕事のひとつだと思っています。古くなって汚れたり破れたりしたものを直すのはもちろんですが、持っていた人の気持ちや背景にあるものを考えながら修復していくということが大切なのです」

時を超えて、伝える

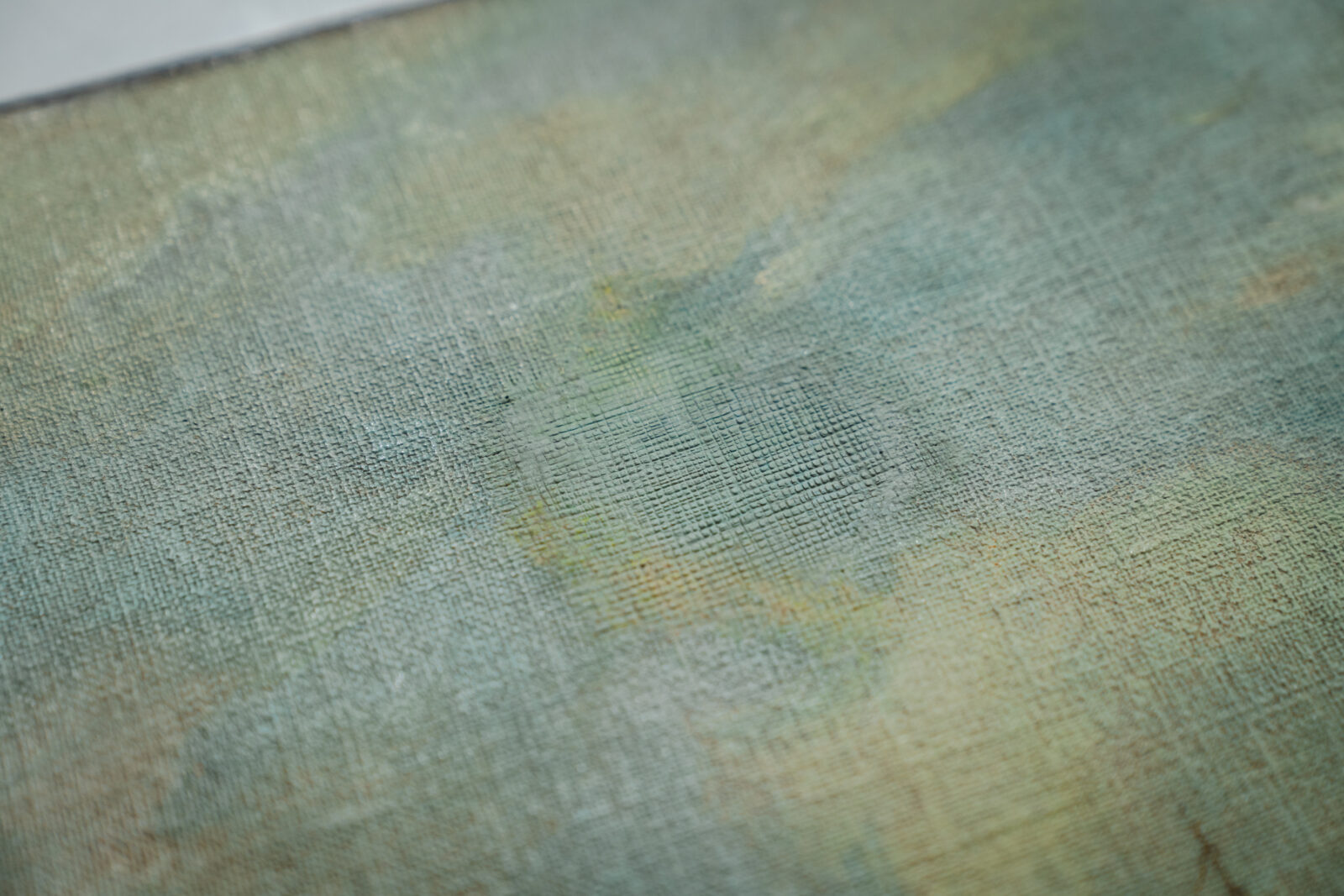

依頼を受け、持ち込まれた絵画はどのようにして修復されるのだろうか。描かれた当時の状態に戻すというイメージがあるかもしれないが、そういうことだけではないのだという。

「破れたり剥げたりして、絵の具が落ちているところに充填して、まわりと違和感ないように直します。元の状態に戻すというわけではないんですね。絵の具の色が残っている部分に修復で私たちが上から色を載せることはありません。油彩画は、絵の具を保護するためのワニスが塗られているのですが、それが汚れてくるので、それを塗り直すだけでも絵全体が明るくなるんですよ。いちばん大事なのは、その絵を描いた画家の方がこう考えて描いただろうということを考えながら、色を入れたり形を整えたりすることです」

例えば、100年前に描かれた絵画に欠損があり、その部分を現在の絵の具で補彩したとする。もともとあった部分と補彩された部分は劣化の速度が異なるため、50年や100年後にはその違いが出てきてしまう。そのため、補彩の記録をきちんと残し、50年100年後に再び補彩した部分の色を合わせる必要があるのだという。

「美術館や博物館などでの修復の際には、こういう風に直しましたという修復記録をきちんと残しておきます。『時を超えて、伝える』というのが、『美術保存修復センター横浜』のテーマなのですが、世代を超えて伝えていくのが、修復という仕事であると思っています」

PROFILE

特定非営利活動法人美術保存修復センター横浜

当工房の修復教室は国内でもユニークな教室です。生徒は高校生から絵画に興味を持つ中高年の女性、定年後の会社員など多くの人が集います。そして、独自の活動として、なかなか入ることのできないイタリア・フィレンツェの修復工房で、親方の下修復をお手伝いできる機会があることです。教室の多くの生徒がその経験を大切にしております。

取材・文:齊藤睦志(株式会社クラフトワークス)

写真:大野隆介 *を除く