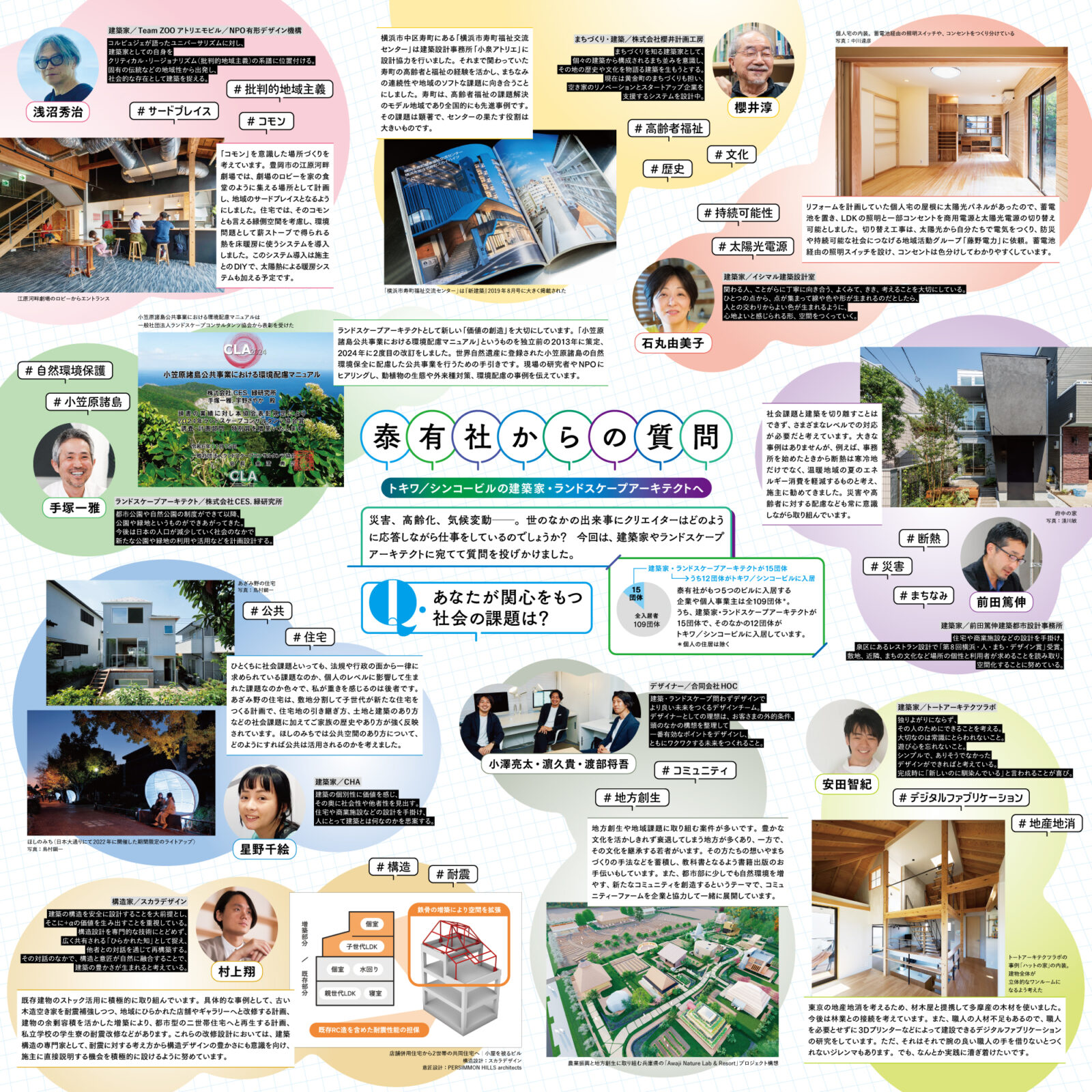

災害、高齢化、気候変動──。世のなかの出来事にクリエイターはどのように応答しながら仕事をしているのでしょうか? 今回は、建築家やランドスケープアーキテクトに宛てて質問を投げかけました。

Q. あなたが関心をもつ社会の課題は?

A.

「コモン」を意識した場所づくりを考えています。豊岡市の江原河畔劇場では、劇場のロビーを家の食堂のように集える場所として計画し、地域のサードプレイスとなるようにしました。住宅では、そのコモンとも言える縁側空間を考慮し、環境問題として薪ストーブで得られる熱を床暖房に使うシステムを導入しました。このシステム導入は施主とのDIYで、太陽熱による暖房システムも加える予定です。

浅沼秀治

建築家/Team ZOO アトリエモビル/NPO有形デザイン機構

コルビュジェが語ったユニバーサリズムに対し、建築家としての自身をクリティカル・リージョナリズム(批判的地域主義)の系譜に位置付ける。固有の伝統などの地域性から出発し、社会的な存在として建築を捉える。

#サードプレイス #批判的地域主義 #コモン

A.

リフォームを計画していた個人宅の屋根に太陽光パネルがあったので、蓄電池を置き、LDK の照明と一部コンセントを商用電源と太陽光電源の切り替え可能としました。切り替え工事は、太陽光から自分たちで電気をつくり、防災や持続可能な社会につなげる地域活動グループ「藤野電力」に依頼。蓄電池経由の照明スイッチを設け、コンセントは色分けしてわかりやすくしています。

石丸由美子

建築家/イシマル建築設計室

関わる人、ことがらに丁寧に向き合う、よくみて、きき、考えることを大切にしている。ひとつの点から、点が集まって線や色や形が生まれるのだとしたら、人との交わりからよい色が生まれるように、心地よいと感じられる形、空間をつくっていく。

#持続可能性 #太陽光電源

A.

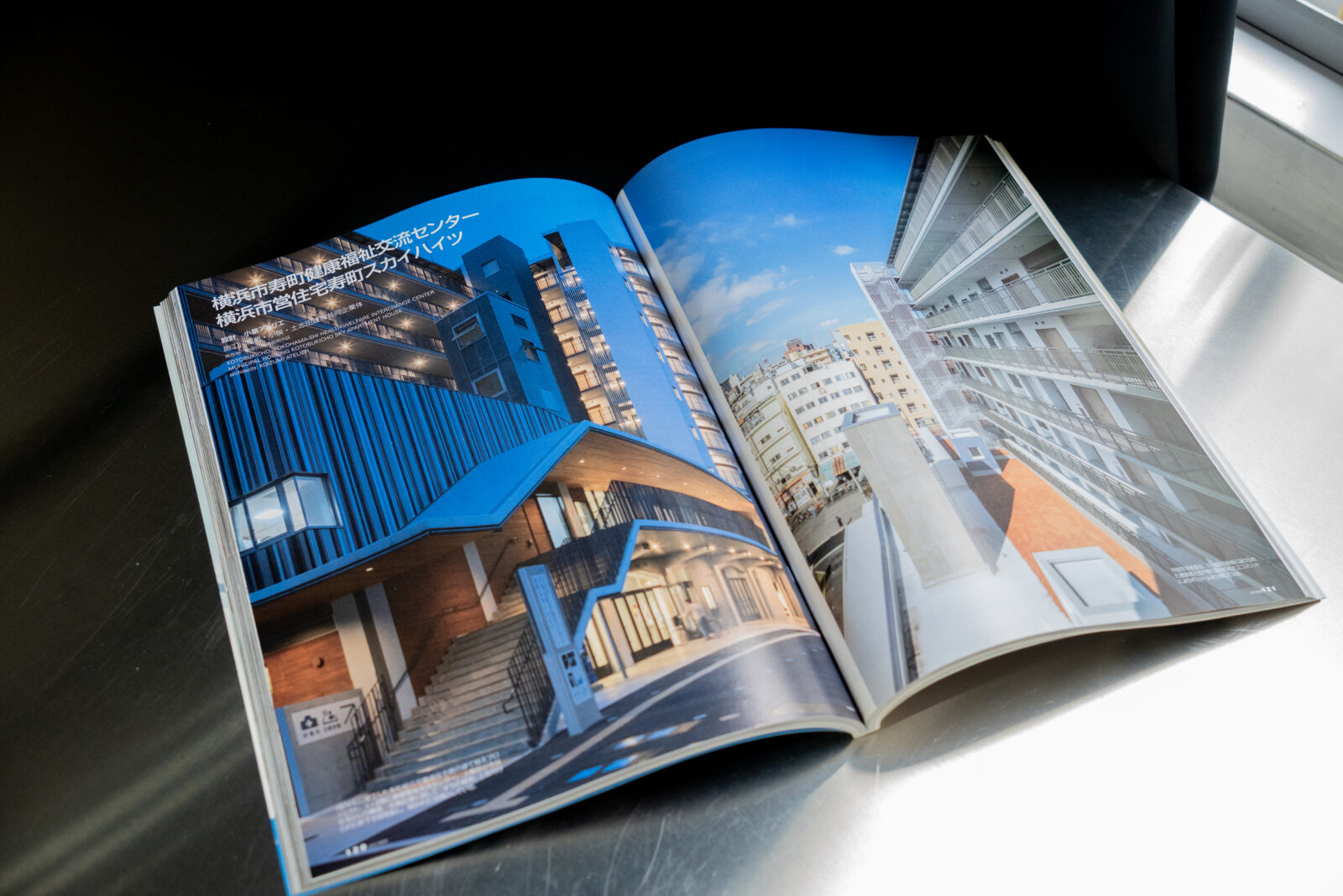

横浜市中区寿町にある「横浜市寿町福祉交流センター」は建築設計事務所「小泉アトリエ」に設計協力を行いました。それまで関わっていた寿町の高齢者と福祉の経験を活かし、まちなみの連続性や地域のソフトな課題に向き合うことにしました。寿町は、高齢者福祉の課題解決のモデル地域であり全国的にも先進事例です。その課題は顕著で、センターの果たす役割は大きいものです。

櫻井淳

まちづくり・建築/株式会社櫻井計画工房

まちづくりを知る建築家として、個々の建築から構成されるまち並みを意識し、その地の歴史や文化を物語る建築を生もうとする。現在は黄金町のまちづくりも担い、空き家のリノベーションとスタートアップ企業を支援するシステムを設計中。

#高齢者福祉 #文化 #歴史

A.

ランドスケープアーキテクトとして新しい「価値の創造」を大切にしています。「小笠原諸島公共事業における環境配慮マニュアル」というものを独立前の2013年に策定、2024年に2度目の改訂をしました。世界自然遺産に登録された小笠原諸島の自然環境保全に配慮した公共事業を行うための手引きです。現場の研究者やNPOにヒアリングし、動植物の生態や外来種対策、環境配慮の事例を伝えています。

手塚一雅

ランドスケープアーキテクト/株式会社CES. 緑研究所

都市公園や自然公園の制度ができて以降、公園や緑地というものができあがってきた。今後は日本の人口が減少していく社会のなかで新たな公園や緑地の利用や活用などを計画設計する。

#自然環境保護 #小笠原諸島

A.

地方創生や地域課題に取り組む案件が多いです。豊かな文化を活かしきれず衰退してしまう地方が多くあり、一方で、その文化を継承する若者がいます。その方たちの想いやまちづくりの手法などを蓄積し、教科書となるよう書籍出版のお手伝いもしています。また、都市部に少しでも自然環境を増やす、新たなコミュニティを創造するというテーマで、コミュニティーファームを企業と協力して一緒に展開しています。

小澤亮太・濵久貴・渡部将吾

デザイナー/合同会社HOC

建築・ランドスケープ問わずデザインでより良い未来をつくるデザインチーム。デザイナーとしての理想は、お客さまの外的条件、頭のなかの構想を整理して一番有効なポイントをデザインし、ともにワクワクする未来をつくれること。

#地方創生 #コミュニティ

A.

ひとくちに社会課題といっても、法規や行政の面から一律に求められている課題なのか、個人のレベルに影響して生まれた課題なのか色々で、私が重きを感じるのは後者です。あざみ野の住宅は、敷地分割して子世代が新たな住宅をつくる計画で、住宅地の引き継ぎ方、土地と建築のあり方などの社会課題に加えてご家族の歴史やあり方が強く反映されています。ほしのみちでは公共空間のあり方について、どのようにすれば公共は活用されるのかを考えました。

星野千絵

建築家/CHA

建築の個別性に価値を感じ、その奥に社会性や他者性を見出す。住宅や商業施設などの設計を手掛け、人にとって建築とは何なのかを思案する。

#公共 #住宅

A.

社会課題と建築を切り離すことはできず、さまざまなレベルでの対応が必要だと考えています。大きな事例はありませんが、例えば、事務所を始めたときから断熱は寒冷地だけでなく、温暖地域の夏のエネルギー消費を軽減するものと考え、施主に勧めてきました。災害や高齢者に対する配慮なども常に意識しながら取り組んでいます。

前田篤伸

建築家/前田篤伸建築都市設計事務所

住宅や商業施設などの設計を手掛け、泉区にあるレストラン設計で「第8回横浜・人・まち・デザイン賞」受賞。敷地、近隣、まちの文化など場の個性と利用者が求めることを読み取り、空間化することに努めている。

#断熱 #災害 #まちなみ

A.

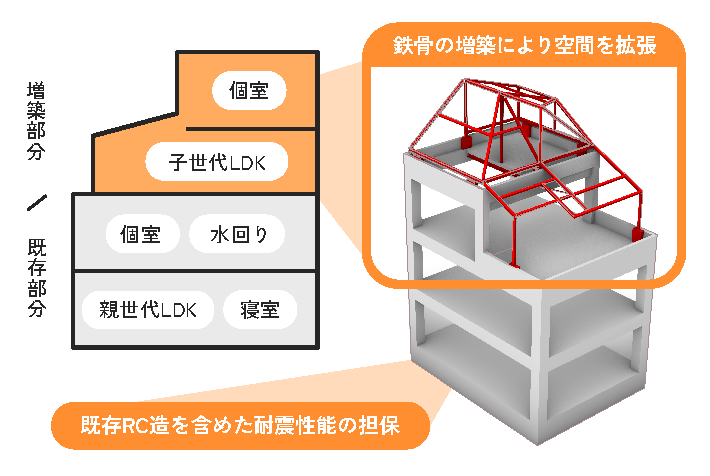

既存建物のストック活用に積極的に取り組んでいます。具体的な事例として、古い木造空き家を耐震補強しつつ、地域にひらかれた店舗やギャラリーへと改修する計画、建物の余剰容積を活かした増築により、都市型の二世帯住宅へと再生する計画、私立学校の学生寮の耐震改修などがあります。これらの改修設計においては、建築構造の専門家として、耐震に対する考え方から構造デザインの豊かさにも意識を向け、施主に直接説明する機会を積極的に設けるように努めています。

村上翔

構造家/スカラデザイン

建築の構造を安全に設計することを大前提とし、そこに+αの価値を生み出すことを重視している。構造設計を専門的な技術にとどめず、広く共有される「ひらかれた知」として捉え、他者との対話を通じて再構築する。その対話のなかで、構造と意匠が自然に融合することで、建築の豊かさが生まれると考えている。

#構造 #耐震

A.

東京の地産地消を考えるため、材木屋と提携して多摩産の木材を使いました。今後は林業との接続を考えています。また、職人の人材不足もあるので、職人を必要とせずに3Dプリンターなどによって建設できるデジタルファブリケーションの研究をしています。ただ、それはそれで腕の良い職人の手を借りないとつくれないジレンマもあります。でも、なんとか実践に漕ぎ着けたいです。

安田智紀

建築家/トートアーキテクツラボ

独りよがりにならず、その人のためにできることを考える。大切なのは常識にとらわれないこと。遊び心を忘れないこと。シンプルで、ありそうでなかったデザインができればと考えている。完成時に「新しいのに馴染んでいる」と言われることが喜び。

#デジタルファブリケーション #地産地消

泰有社がもつ5つのビルに入居する企業や個人事業主は全109団体*。うち、建築家・ランドスケープアーキテクトが15団体で、そのなかの12団体がトキワ/シンコービルに入居しています。

*個人の住居は除く。2024年9月時点の集計