横浜赤レンガ倉庫や横浜山手西洋館の保全・活用調査に携わり、横浜という都市と建築の歴史を見つめてきた、建築史家・建築家の関和明(せき・かずあき)さん。再開発が進む関内エリアにあるトキワビルにスタジオを構えながら、北海道・東川町との二拠点で活動している。東川町では自由な学舎「きたのもりのまなびや」を構想中だ。そこをいつか“小さなバウハウス”にしたいと夢見ている。

古代エジプトの遺跡から横浜の近代建築まで

関さんの専門は建築の歴史と設計。約3,350年前の古代エジプト第18王朝アメンへテプ3世の遺跡(エジプト南部・ルクソール)を発掘する調査隊に20代半ばで参加した。わずかに残された遺跡の基礎や壁面から当時の姿を復元するプロジェクトに携わった。

「設計図はもちろん屋根、壁もほとんど残っていない。だから、現存するものと照らし合わせながら、学問的なアプローチと想像力を駆使して空白の部分を復元設計する作業でした。事実の記録に徹すべきという考古学の立場と後世の批判にも耐えうる復元案を提示すべきとする建築史の立場。両者の間でさまざまな議論があり、興味深く稀有な体験でしたね」

そんな経験を経て20代後半からは、関東学院大学の建築学科に教員として就職した。山手に点在する西洋館や横浜赤レンガ倉庫といった近代の建築物の調査を自主的に始め、次第に横浜市の「横浜市認定歴史的建造物」の調査を依頼されるようになったという。関さんは「もともと建築家になりたいと思っていたのに、どんどん歴史に興味が湧いて。偶然にもこんな道を歩めたことはありがたかったですね」と振り返る。

変化する横浜という都市を見つめる

学務のかたわら「横浜市都市美対策審議会」の委員を2016年から2023年まで務めた。これは、横浜市の都市景観の美化を目的に置かれた市長の諮問機関だ。

JR関内駅の周辺、トキワビルからもほど近い場所で進行中の「横浜市旧市庁舎街区活用事業」に対しても、関さんは歴史を継承した再開発の必要性を指摘していたという。この再開発に批評的なまなざしを向けている。

「旧市庁舎は設計コンペで指名された建築家・村野藤吾が設計し、1959年に竣工したもの。もっとも価値があるのは8階建ての行政棟と4階建ての議会棟をつなぐ2層吹き抜けの『市民広間』。コンペの要項で求められたものではありませんでしたが、市民が自由に集える『ホール(広間)』が『シティ・ホール(市庁舎)』の中核であるというヨーロッパの伝統理念が継承されていました。再開発ではその部分がほとんど消えてしまいました」

また、吹き抜けの壁に取りついていた彫刻家・辻晋堂が1959年に制作したレリーフ《海・波・船》も、何らかのかたちで保存すべきだと関さんは指摘した。

「オリジナルは高さ8メートル、幅40メートルほどの非常にダイナミックな陶板画でした。タイル一つひとつを市民に記念頒布したり、公園の一角に残したりといった『保存』のアイデアも提案しました。古代エジプト建築の壁画の断片を集めて復元することに関わっていたからか、小さな欠片として分散してでもいいから、少しでも残したいと思いました。結果として、市民広間と似た意匠のものが再開発後に開業するホテルのショップの壁に保存されるようで、良かったです」

それでも関さんは「横浜の都市に関わりつづけたい」と話す。関さんは続けた。

「大学教員を退職した後、BankARTのレジデンスに入り、そこで知り合った方から紹介されてトキワビルに拠点を借りました。関内地区はトキワビルのような戦後の防火帯建築など、多種多様な低層建築が並ぶ歴史のあるダウンタウンです。高層ビルが立ち並ぶみなとみらい地区との対比を個性にすべきではないでしょうか。これからも見続けたいと思います」

東川町に“小さなバウハウス”を

変わりゆく横浜の都市を見つめてきた関さん。いまは自身で設計した自宅を北海道の東川町に構え、二拠点生活を続けている。関さんが東川町と出合ったのは、ロシアの大学と関東学院大学の国際交流で知りあったソウル出身の建築家が移住したのがきっかけだった。

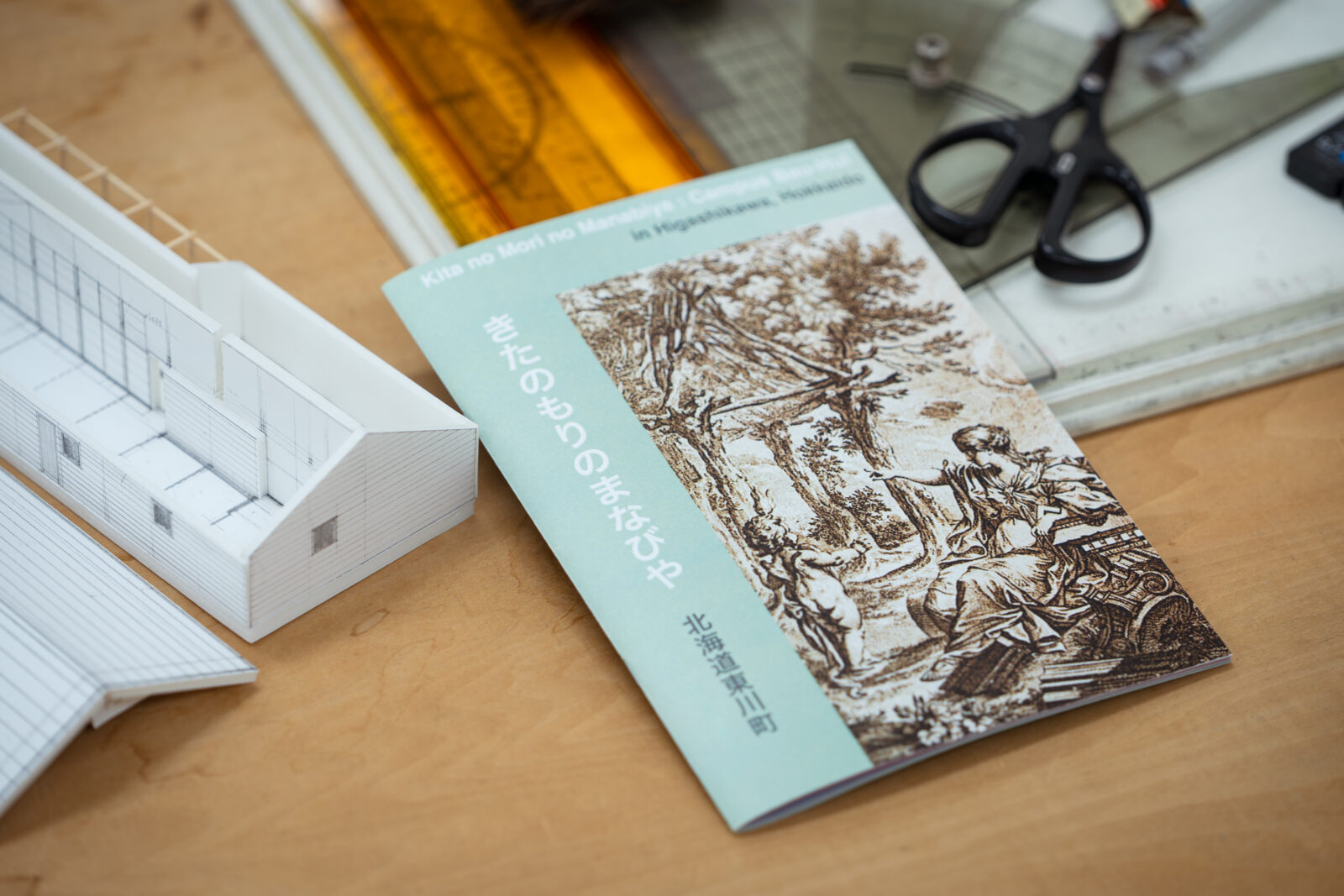

「その建築家が結婚して日本人のパートナーと東川町に移住したんです。そこで建築ワークショップを開催したこともあったのですが、そのたびに町がサポートしてくれて、いい場所だと思いました。そのうちに彼が東川町に1,000坪の土地を買ったと聞いて『ここでなら自由におもしろいことができる』と二人で考え、そこに学舎をつくろうと始めたのが『きたのもりのまなびや』構想です」

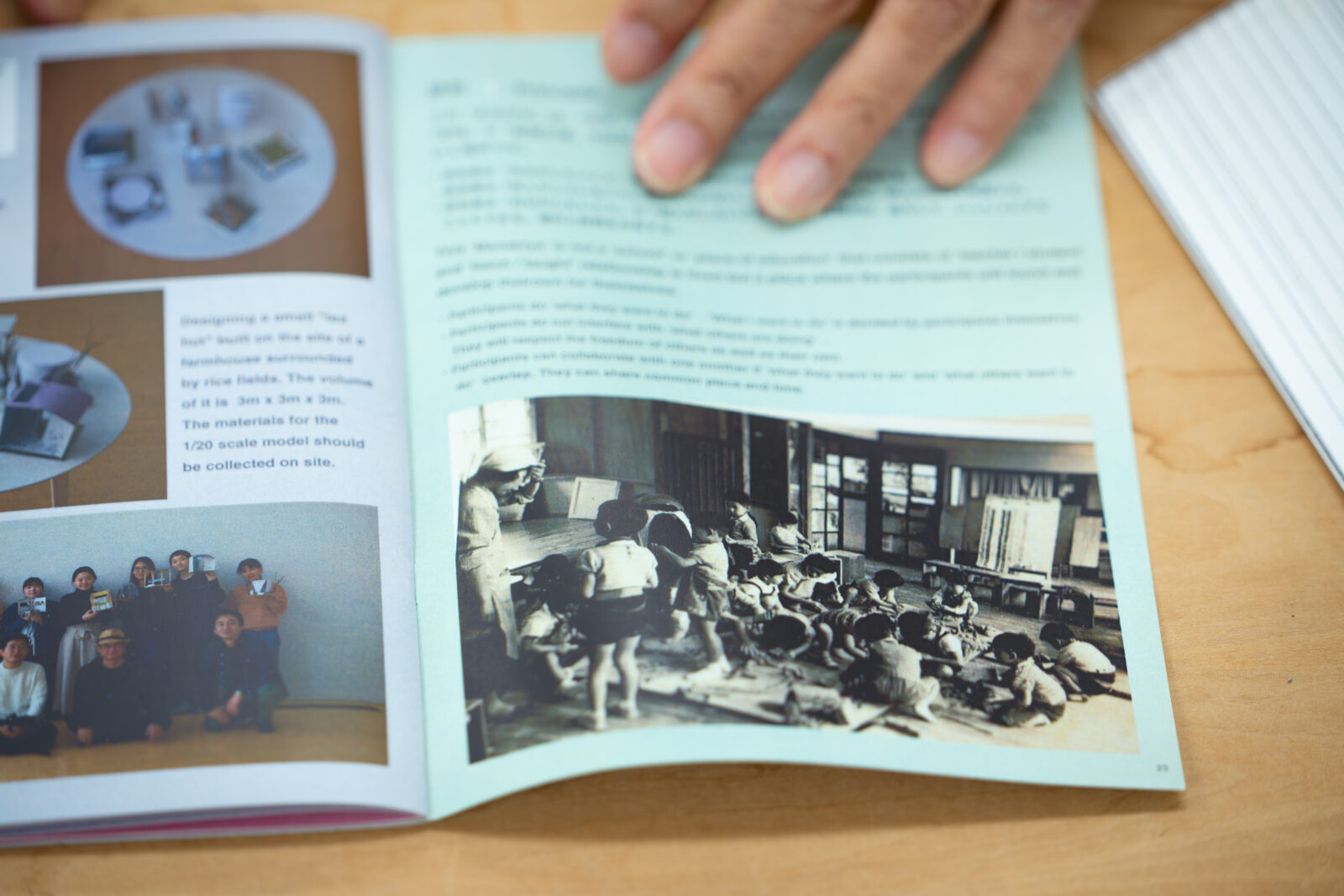

これは関さんが子どもの頃に通った幼稚園「自由学園幼児生活団」での体験に着想を得たものだ。1921年に創立されたこの幼稚園は、週に1回だけの登園で、その都度子どもがやりたいことを決めていた。武蔵野の原野に出かけたり、粘土でジオラマをつくったり……。そこでの学びが、関さんに深い印象を残した。

「昔は秘密基地をつくったり山や原っぱの中で戦争ごっこをやったりして、必ず怪我をして怒られました。でも、小さな怪我をする痛みも体験したほうがいいと私は考えています。大学の教員をしていた時に、“自分という主体”から遠のいてしまって『自分が何をやりたいか』を見つけるまでが大変な学生や、事前に先生にお伺いを立てないと動けない学生が多くいました。そのような「主体」に育っていることを、いまとても心配しています」

土地は森に囲まれた旧開墾地。いまはなにもない空き地だが、小屋を建てたり、耕作をしたりなど、地域の子どもや大人がワークショップを通して楽しみながら学ぶ創造的なキャンパスを目指している。関さんは来年の雪が溶ける頃には、いよいよ構想の具現化に向けて動き始めるつもりと話す。

「まず、自分が好きなことを見つけて自分の責任でやってみる。自分とは異なる他者の好きなことも受け容れ、否定や邪魔をしない。さらに協働できる部分を探して、お互いにより創造的になれる場所を目指そうと思います」

冊子の裏表紙には「『きたのもりのまなびや』が、いつか『小さなバウハウス』になることが夢です。」と記されている。このまなびやが歴史と現在、建築と自然、横浜と北海道をつなぐ場になるかもしれない。

PROFILE

関和明(せき・かずあき)

1948年京都市生まれ。関東学院大学工学部建築学科および建築・環境学部で教育・研究に従事(1976年〜2019年)。早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了、博士課程単位取得退学。「原初の空間・エジプト」(磯崎新+篠山紀信『建築行脚(1):ナイルの祝祭』)など。

取材・文:中尾江利(voids)

写真:大野隆介(*を除く)